自十九大以来,党和国家越来越强调非遗传承和文化自信的重要性,为了进一步加强年青一代的文化自信,同时深入了解朝鲜族传统文化,2020年8月11日,南京财经大学应用数学学院组建“朝鲜族非遗实践团”,由刘文川老师带队指导,该团队采取实地考察的形式,探访位于吉林省延边朝鲜族自治州的国家级非遗传承基地,采访国家级非遗传承人赵基德。同时结合问卷调研,探究非遗传承现存的问题以及未来发展的方式。

一、前往传承基地实地考察

朝鲜族民族传统乐器已有近两千年的悠久历史,目前常用的朝鲜族民族乐器有三十多种,以竹木管乐器和打击乐器为主,弦乐为辅。朝鲜民族乐器构造独特,音色优美柔和,奏出的音乐以旋律清新、流畅、婉转、轻快及长短节奏丰富而著称,常用于歌舞伴奏和器乐合奏。2019年11月12日,延吉市民族乐器研究所获得“民族乐器制作技艺”项目保护单位资格,正式成为国家级非遗传承基地。

在刘文川老师的指导下,刘骐玮、邹惠雯、魏文达三位成员前期做好了和相关单位的对接,并提前准备好采访大纲,事先对朝鲜族传统乐器制作有了一定的了解。在保证团队成员安全的情况下,采取现场考察采访的方式,来到位于吉林省延吉市的民族乐器研究所进行实践。

探访延吉市民族乐器研究所 邹惠雯摄

根据研究所相关工作人员的介绍,团队成员了解到延吉市民族乐器研究所成立于1999年,在二十多年对非遗的传承保护中取得了非凡的成就。期初朝鲜族传统乐器只有十余种还存于世,经过二十年的创新开发和不断复原,研究所已经将乐器种类拓展到三十种以上,为朝鲜族非遗传承做出了巨大贡献。同时研究所积极参加各类大型盛会朝鲜族传统乐器的制作,进一步宣传朝鲜族非遗文化,如2000年的民族乐器博览会展出了超3000件乐器,2008年承担奥运会开场舞朝鲜族乐器制作,2010年代表吉林省参加上海世博会,将朝鲜族文化更全面的展示在世界人民眼前。

丰富多样的朝鲜族传统乐器 邹惠雯摄

二、采访国家级非遗传承人赵基德

在参观了解完研究所具体情况后,团队成员有幸邀请到了国家级非遗传承人赵基德接受采访。赵基德是国家级非遗项目“朝鲜族民族乐器制作技艺”传承人代表,现任延吉市民族乐器研究所所长,2009年被评为省级代表性传承人,2018年被评为国家级代表性传承人,从业三十多年为朝鲜族传统乐器发展传承做出了突出贡献。虽然已是耄耋之年,但依然在传统乐器制作的一线,不曾停下脚步。

“一个民族存在的依据是它的文化,文化一旦消失了,民族也就不存在了。”传承珍贵非遗的赵基德深谙文化传承的重要性,他认为只有将文化代代相传,民族才能更加繁荣。“朝鲜族的文化不仅是自己民族的,更是整个中国的宝贵文化,每一个人都有责任保护它。”

当问到如何让年轻人对传统文化更感兴趣时,赵基德也从从业者的角度给出了建议。“非遗传承要从小抓起,年轻人要从小学开始接触熟悉传统文化,树立文化传承的意识。”赵基德很看重教育方面对传统非遗的重视,也积极推动非遗文化进大学校园,从去年起,他就主动与延边大学建立合作,开设朝鲜族传统乐器制作相关课程。

“我们的生活质量不断提高,现在人民更需要精神生活的充实,这也是非遗传承能做到的。”一说起民族乐器制作,赵基德总是开心的像孩子一样,回顾这几十年的从业经历,从年少学艺到传承至今,赵基德一直保持着一个孩童般的初心,将宝贵的非遗文化不断的传承下去。

团队成员采访赵基德 魏文达摄

三、发放调查问卷整理数据

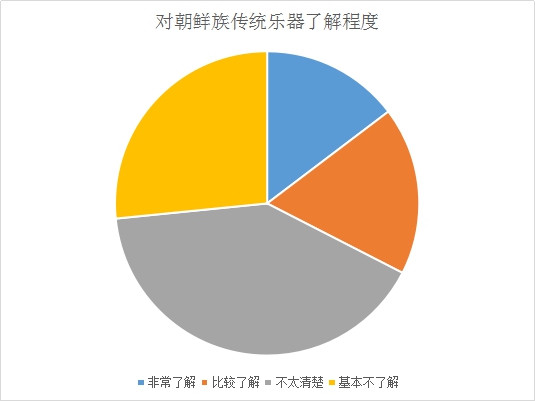

出于安全考虑和疫情影响,团队采取线上为主线下为辅的问卷发放形式,总共发放问卷314份,其中经过整理有效问卷为302份,根据调查问卷显示,只有27.15%的群众表示对于朝鲜族传统乐器非常了解或比较了解,大多数填写问卷的群众对于朝鲜族乐器了解程度并不高。由此可见,朝鲜族传统乐器还需要进一步提升自己的影响力,争取让更多的人参与到非遗传承和保护中。

对朝鲜族传统乐器了解程度表 刘骐玮制作

经过这次实地考察和问卷调研相结合的实践,团队成员进一步了解了朝鲜族的传统文化,也发现了广大民众存在对其了解程度不足的问题。通过调查可以发现现今非遗传承的困境主要集中在传承人的挑选和文化的传播上,但相信通过党和国家对非遗项目的不断扶持发展,在如赵基德这样优秀的传承人的帮助下,这些传统文化一定会历久弥坚,民族文化之花也会

愈加灿烂。

通讯员:邹惠雯